7 「パレスチナ問題」の歴史(後編)

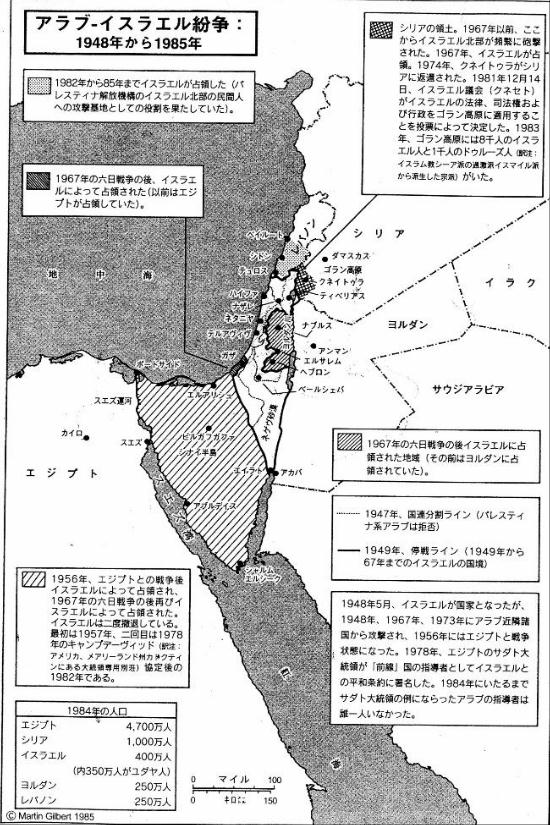

下図(Fig.15)は第1-4次中東戦争による占領地の変化。

7.1 エジプト、イスラエルと単独和平(1979年)

第4次中東戦争の停戦と同時に、米国国務長官キッシンジャー( 欧州系ユダヤ

人 )は和平交渉の仲介に奔走した。ニクソン大統領がウオーター・ゲート事件で

威信失墜し、フォード大統領が昇格就任した時であった。キッシンジャーは米国

政府の権限を一手に受け、懸命にエジプト軍、イスラエル軍、およびシリア軍、

イスラエル軍のそれぞれの兵力引離しに懸命に務め、停戦を確実なものとした。

1977年11月、エジプトのサダトはモロッコを仲介役としてエルサレムを訪問、和

平への第一歩を踏出した。アラブ世界ではこのイスラエル訪問に対する批判は強

かったが、サダトの考えを再述すると次ぎのとおりであった。「イスラエルを軍

事力で追い詰めると、核戦争の悲惨さをアラブ側にもたらすだけ、和平交渉以外

に選択の道はない。」エジプト国民は「平和が繁栄をもたらす」とのサダトの言

葉に耳を傾け、サダトの帰国を熱狂的に歓迎した。1976年、米国大統領選挙でジ

ミー・カーターが当選した。「アラブ側と不仲を続けるのは不利。どうしても「

パレスチナ問題」の包括的和平を行わなければならない。」とカーターは考えて

いた。サダトのイスラエル訪問に勇気付けられたカーターは米国の威信を懸けて

調停にのりだした。1978年、米国大統領の保養地キャンプ・デービットに、エジ

プト、イスラエル、そして米国の首脳が一堂に会し和平交渉が行われ、1979年、

エジプト・イスラエル間に「平和条約」が締結された。けれども、この「単独和

平条約」の締結により、エジプトは大半のアラブ諸国から外交を断たれ、「シナ

イ半島と引替えにパレスチナ人を売渡した」と批判された。特に貧しいエジプト

には、湾岸産油国からの経済援助の打切りが堪えた。一方、イスラエルには有利

であった。シナイ半島をエジプトに返還しただけで、南方のエジプトからの侵略

の脅威がなくなり、北方、レバノンの PLO対策に全力を傾注できるようになった

。サダトは、この条約締結が禍し、2年後の1981年10月、第4次中東戦争を記念す

る軍事パレード中に、和平反対派の軍人に暗殺された。

7.2 イスラエルの社会変貌(1948−1980年)

イスラエルには建国前から、約50万人のアシュケナジムが移住していた。これ

らは、欧州の強制収容所の生き残りの人達であった。彼等は将軍、或いは大学教

授、経営者、医者、弁護士、また技術者等、社会の上層階級として建国に尽くし

た。政治は労働党が代々これを継承、その経済政策は社会主義のイメージが強く

、東ヨーロッパの空気を持込んだものであったが、彼等なりの政策で国政を主導

してきた。彼等はユダヤ人国家を建設するに当たり、国連分割決議を認め、

「1967年の戦争で拡大した占領地は、安全保障の観点から保持しなければならな

いが、アラブとの和平が成立し、戦争の危険が無くなれば、占領地の返還は可能

である」と考えていた。ところが、1977年、この労働党が総選挙で大敗し、代わ

ってタカ派の連合勢力「リクード」を率いるメナヘム・ベギンが内閣を組織した

。「リクード」の主張は「神と契約のカナンの地にユダヤ国家を樹立する」であ

り、「1967年の戦争で得た土地は占領地ではなく解放地である。神からの賜物で

イスラエルのものである。」と云う議論である。ついに神がでてきたのである。

ベギンは建国前は地下軍事組織の実行部隊を率いて英国に対するゲリラを行って

いた。この「リクード」が選挙に勝った理由は次ぎのとおりである。

(1)1973年の第4次中東戦争の「初戦の敗北」で、 かなりの犠牲者がでた。

これに対する批判が労働党に向けられた。

(2)第4次中東戦争後、景気が後退し、失業が増大し、 永年の政権維持に「飽

き飽きした」と云う要因も加わり、労働党の人気が落ちた。

(3)イスラム社会を構成するセファルデイムの数がアシュケナジムを上回って

きた。大衆の勢力が強くなったのである。セファルデイムは建国当時、学

歴も低く、大半は小店主や、ブルーカラーの労働者で、平均所得はアシュ

ケナジムの1/4程度、発言権も低かった。しかし、 彼等も1956年、1967年

、1973年の戦争で祖国のために戦い、自負心が生じた。出生率が高く、遂

に人口でアシュケナジムを上回るようになり、選挙の結果を左右するまで

に至ったのであった。そのセファルデイムの「不満、世直しを望む気持」

がベギン首相を誕生させたものと思われる。

以上のようにイスラエルの「政治と社会形態」は変貌してきた。なお、忘れて

ならないことは、イスラエルの中のパレスチナ人のことである。建国時、半数は

難民として国外に出たが、半数は故郷に踏み留まった。これらパレスチナ人の出

生率はセファルデイムよりさらに高い。現在これらアラブ人 100万人が「イスラ

エル内でイスラム教徒」として生活している。イスラエル総人口の 20%に達する

。さらにその外に、占領地に170 万人が生活している。イスラエルが抱えている

、これら最底辺に位置するアラブ人の動向が、イスラエルの「平和・安定」にと

って大層重要である。イスラエル政府はこの問題を充分に配慮する必要があるだ

ろう。今後、年を経るに従い、世代が交替するにつれ、イスラエルではアラブ人

が増え続ける、イスラエルは「西欧社会からアラブ社会へ同化する」方向へ歩ま

ざるをえないのである。

7.3 イスラエル、レバノンへ侵攻(1982年)

レバノンは第 1次大戦当時はオスマン・トルコの領土であった。敗戦処理の段

階で、シリアと共にフランスの委任統治下に入った。古くからの商都でシリアと

一体感の強い地方であったが、1940年代にレバノン、シリアとして分離独立した

。レバノンは人種の坩堝、宗教的にもキリスト教とイスラム教の各宗派がモザイ

クのように入り乱れる複雑な社会構成である。その混乱を避けるため、独立時に

、各宗派の間で権力を分割する協定が結ばれた。分割の基礎は1932年の人口調査

結果であった。ところが人口の均衡は経年と共に変わってくる。人口増加率はキ

リスト教徒よりもイスラム教徒の方が大きい。イスラム教シーア派の人口増加は

特に大きかった。旧態依然の古い人口調査による権力分割ではお互いに不安が募

る。そこへ1970年、ヨルダンからPLOが亡命してきてまた人口比率が変わった。

PLO は招かれざる客であったが、ベイルートに本部を置き、レバノン内の独立国

家のように振る舞った。イスラム教徒は、これに勇気付けられたが、キリスト教

徒は脅威を感じ、ついに1975年、レバノン内戦が始まった。イスラム教徒、 PLO

連合軍とこれに対立するキリスト教軍と云う形であったがイスラム軍が優勢であ

った。ところが1976年、シリア軍がキリスト軍に味方し、勝敗が生じないように

干渉した。シリアはレバノンを絶対に自己の勢力下に置きたかつたので内戦に勝

者を出したくなかった。これを見て、PLO はシリアの機嫌を損なわない範囲で、

レバノン南部を制圧し、対イスラエル、ゲリラ攻撃隊を出撃させた。これはイス

ラエルの報復を呼ばずにはいなかった。ついにベギン首相はレバノン侵攻を思案

した。

(1)丁度、1981年米国でレーガン政権が誕生した。この政権は歴代ホワイト・

ハウスの中で最もイスラエル寄りの政権であった。「レバノン侵攻に大声

をあげて反対しないだろう」との計算がイスラエル側にあった。

(2)また国際情勢は1979年からソ連がアフガニスタンに軍事介入し、戦況思わ

しくなく苦しんでいた。だからソ連がシリアを応援することはまずないだ

ろうと思われていた。

(3)一方、中東ではイラクがイラン・イラク戦争を始めていた。アラブ諸国の

眼はそちらに向いており、ドサクサを狙えば、大きな非難なく、侵攻に成

功するだろうと考えられた。

イスラエルの今までの戦争はすべて、「防衛戦」であったが、ペギンはついに

、自分の意思で行う「侵略戦」を決意した。

1982年 6月、イスラエルは、まず無人飛行機をシリアのミサイル基地に向け飛

ばした。ソ連製地対空ミサイルが無人機を次々と撃墜した。しかし、これはミサ

イルのレーダーが使用している周波数を探知するためのオトリであった。今度は

イスラエル空軍がシリアのミサイル基地を攻撃した。ミサイル基地のレーダーの

周波数に導かれて、イスラエル空軍は正確に基地を爆撃した。シリアがレバノン

に配置した多数の地対空ミサイル基地はオトリ機を撃墜しただけで姿を消した。

イスラエル空軍には一機の損失もなかった。また空中戦を挑んだシリア空軍は82

機を撃墜されて惨敗した。イスラエル空軍の損害は「ゼロ」と云う空戦史上の記

録的なものであった。

この空戦は大きな意味を有していた。イスラエルが使用したのがアメリカ製兵

器、シリアが使用したのがソ連製兵器であったからである。1982年のイスラエル

空軍の主力はF15戦闘爆撃機であった。10年前の第4次中東戦争時代のF4と今回の

F15 の間には西側で進行したマイクロエレクトロニクス革命があった。ソ連はこ

の部門で完全に遅れをとっていた。ソ連製戦闘機は F15に全く歯が立たなかった

。レバノン上空での戦いは後の湾岸戦争のリハーサルを見るようであった。米ソ

間のコンピュータ技術の格差を見て、ひょっとしたら、ゴルバチョフソ連大統領

は冷戦の無意味を知り、ペレストロイカに踏切ったのかも知れない。レバノンの

制空権を奪ったイスラエル軍はアラファト以下が立籠もるベイルートを包囲、連

日激しい砲撃を浴びせた。アラブ諸国はそれでも PLOを助けようとはしなかった

。アメリカが調停に入り、PLO はベイルートを脱出、チュニジアの首都チュニス

に入った。イスラエルはキリスト教勢力と条約を結び、レバノンをイスラエルの

影響下に置こうとした。これに対しレバノン人の反発が高まり、特に南部のシー

ハ派が当初イスラエルを歓迎したのは、PLO の横暴を嫌ってのこと、今度はイス

ラエル軍を敵として、「イスラム原理主義」決死隊の攻勢が開始された。爆弾を

抱いてイスラエル兵に近ずくと云う殉教攻撃に有効な防御策が見出せなかった。

イスラエル兵の犠牲が増加し、518人になった、1983年8月、ベギンは首相を辞任

、1985年4月 、イスラエルはキリスト教徒軍に後を託して撤退した。レバノンで

はなお内戦が続き、特にベイルートは混乱を極めた。沈静のため多国籍軍(4ケ国

) が派遣されていたが、「人間爆弾」はこれらにも向けられ米国とフランスの兵

士300人が死亡、4ケ国軍は撤退した。PLO 対イスラエル軍の争いは、遂に、「イ

スラム原理主義民兵」と「西欧軍」との戦いに発展した。シリア軍は陸軍、空軍

を動員してレバノンの制圧を続け、1990年に至りやっと沈静化に成功し、やっと

、レバノンに平和が戻った。

7.4 インテイファーダ勃発(1987年)

「インテイファーダ」と云うアラビア語が国際語になったのは1987年末以降の

ことである。ガザ地区で自然発生的に起こった住民の「抵抗運動」は、忽ちヨル

ダン河西岸にも引火し、占領地全体に発展した。これが「民衆の一斉蜂起 (イン

テイファーダ)」の始まりであった。 抵抗運動は非武装で、イスラエルは鎮圧に

手を焼いた。パレスチナ人は投石やタイヤを燃やす交通妨害でイスラエルの支配

に抵抗した。抵抗の火は燃え盛った。治安維持のため兵員が増強され、予備役の

期間は 2倍に延長され、その軍事費がイスラエル経済の上に重くのしかかった。

また暴動鎮圧の有様はテレビで全世界に放映され、イスラエルの対外イメージは

低下し、国の観光収入は激減した。ここでは強者はイスラエル、弱者は民衆、「

強者が弱者を虐める占領の醜い姿」が全世界の人々の心を刺した。このインテイ

ファーダが発展することを PLOも予想できなかった。インテイファーダの尖兵は

イスラム原理主義組織「ハーマス」と「ジハード」であった。「ハーマス」は、

それまでの「ムスムリ同胞団」が1980年代になって使い始めた名称で、アラビア

語のイスラム抵抗運動の頭文字である。またアラビア語で「炎上」とか「熱狂」

の意味である。「ジハード」はイラン革命の影響を受けた「テロ」組織である。

PLOも遅ればせながらインテイファーダに参加、草の根組織の司令部が結成され

た。ハマースはこれらの組織には関係せず、今でも独自に活動している。「ハマ

ース」とPLOは理念が合わない。PLOは「イスラム教、キリスト教、ユダヤ教徒が

平等な立場で共存する民主国家を建設する」であるが、「ハマース」は「イスラ

ム教の政治支配が前提、ユダヤ国家とパレスチナ国家の共存はありえない」であ

る。イラエルのタカ派ベギンの「パレスチナは神によって与えられた契約の地で

ある。」の正に裏返しである。1976年、イスラエル側のペギンにより「神の理論

」が述べられ、1980年、パレスチナ側にも神が出現した。けれども、イスラムの

神は「具体的シナリオ」を示さない。原理主義者が唱えるのは、「イスラム教徒

の団結」と「殉教精神」だけである」。このような過激派に民衆の支持が集まっ

たのは、彼等が次ぎのような、極度な絶望状態に置かれているからである。

ヨルダン河西岸とガザ地区はその広さ、それぞれ、5800平方メートルと 360平

方メートル、大分県と奄美大島の半分位である。そこで 170万人のパレスチナ人

が生活している。特にガザ地区には90万人が居住、その半分が難民で、未だに仮

り住まいである。世界で最高の人口密度でフラストレーションエネルギーは高い

。一方1967年以降イスラエル政府は、この占領地に入植活動を進め、ユダヤ人が

順次移住してきている。この地は水資源が少ないので、パレスチナ人は土地と水

を奪われ脱農せざるをえない。占領地で新たな職を求めることは困難。日雇労務

者としてイスラエル・グリーン・ライン内部へ出稼ぎに向かうパレスチナ人が増

えてきた。このままではイスラエル・アラブ間の「和平交渉」が進まない限り、

すべての土地はユダヤ人に奪われてしまう。また、占領地は特に出生率が高く、

人口は急増し、人口構成は若年化した。占領地パレスチナ人の 70%が24才以下と

なった。物心ついた時から占領下に暮らしている。彼等はこうした状況でも勉学

を続け、占領地から毎年4000名の大学卒業者を出していると云われる。しかし、

教育水準に相応しい職が在る筈もなく、多くが石油ブームの湾岸へ出稼ぎに出て

、産油国市民の横柄な態度に耐えながら故郷へ送金を続けてきた。しかし、1980

年代以降、バブルが崩れ、石油価格下落は産油国経済を直撃した。占領地への出

稼ぎの機会は失われ、湾岸からの送金は減少、失業者達が占領地へ戻ってくるよ

うになった。占領地の空間はますます狭くなり、鬱積した感情の爆発は時間の問

題であった。このような状態にも拘わらず、世界は占領地のことなど忘れていた

。ソ連がゴルバチョフ時代に入ると、ソ連ユダヤ人の大規模なイスラエル移住が

始まり、彼等の入植先が占領地になるのではないかとの懸念は高まった。同胞で

あるアラブ世界も占領地の事など忘れ、イラン・イラク戦争ばかりを気にしてい

た。PLO を支えてきたのはイスラエル外のパレスチナ人達で、占領地を解放する

よりも、外にいるパレスチナ人を元へもどすと云う問題に固執しがちであった。

インテイファーダは占領地の人達の「鬱憤」から爆発した「抗議」であった。す

なわち、「占領地に住む 170万人のパレスチナ人はどうなるのだ。パレスチナの

全面開放などありそうもない事態だ。それどころか寸土も解放されていないでは

ないか。PLO は武力闘争のスローガンを掲げているが、ヨルダンから、レバノン

から追われ、イスラエル攻撃の拠点さえ有していないではないか。こうしている

うちにパレスチナ人の残り少ない土地もユダヤ人に奪われてしまうぞ」と云う「

不満の爆発」であった。チュニスの PLO本部の意向に反して、独自に走り始める

可能性を秘めたエネルギーの爆発であった。インテイファーダを戦っているのは

、占領地のパレスチナ人である。「パレスチナ問題」の重心はパレスチナの外か

ら内部占領地へ移ったのであった。この影響を受けて、1988年末、アラファトは

今までと方向を変え、「イスラエルの承認、テロリズムの放棄、そしてパレスチ

ナ国家の成立」を宣言した。インテイファーダの成功で、イスラエルの弱みを見

付け、「心理的アリバイ」ができ、初めてイスラエルと交渉する気になったよう

であった。そして、米国側もPLOと交渉を始める素地ができたのであった。

7.5 「冷戦終結、湾岸戦争」の影響(1985−1992年)

7.5.1 冷戦終結

1985年3月、ゴルバチョフ登場、ゴルバチョフはソ連の国内革新(ペレストロイ

カ )に傾注することを宣言。ソ連は米国との「対立、軍拡競争」から手を引くこ

とを明らかにした。永らく続いた米ソ冷戦は終結した。1989年、東欧で民主化・

自由化の気運が高まり、世界は固唾を飲んだがソ連は介入せず、事態を静観した

。東欧自由化の「歩み」は「疾走」に変わり、1990年末まで東欧から共産党政権

は消滅した。ソ連ではペレストロイカの影響から経済悪化が明るみに出て、ロシ

アの民族意識が強まり、再び「反ユダヤ主義」の機運が高まった。ソ連政府はユ

ダヤ人の自由出国を認め、その数は1990年には20万人近くに達した。米国ではユ

ダヤ・ロビーの働き掛けもあり、ユダヤ人の入国数が制限され、イスラエルへの

移民の流れが大きくなった。( インテイファーダの背景に、このソ連からのユダ

ヤ人の流入があったことは既述済みである。)

次ぎにシリアの立場である。シリアの軍事力はイスラエルに比し遥かに劣勢、

好戦的なイスラエルに対しては、常に軍事力の強化が必要であった。米国は年間

約40億ドルの軍事経済援助をイスラエルに与え続けている。これに対抗してシリ

アは、湾岸アラブ産油国から多額の資金援助により、ソ連の武器を購入し続けて

いたが、1980年代の石油の価格低下により資金の流れが減少し、ソ連の現物供与

が大きくなっていた。それでもソ連はシリアを重視し、肩入れを続けてきた。と

ころがペレストロイカにより、必然的にシリア支援の削減が始まった。「反米さ

え唱えれば、ソ連から援助が与えられる」と云う古きよき時代は終わったのであ

った。そこでシリア大統領アサドは「米国寄り」へ方向転換を始めた。湾岸危機

に際して、シリア軍は多国籍軍側へ参加して、米国が望む構図に協力した。レバ

ノンはシリア軍を増強し1975年以来の内戦を終了させた。1991年 5月にはレバノ

ンのシリア帰属化を達成し、経済面で日本はじめ西側諸国から援助増額の報酬を

えた。1991年 7月、米国が提唱した中東和平国際会議へシリアの「参加」を決定

し、今まで拒み続けた「イスラエルとの直接和平交渉」に応じるよう態度を変え

た。このように、アサドは米ソ冷戦終結に際し、巧みに外交を順応させたのであ

った。東欧の解放はイスラエルにとって有利であった。1967年の戦争以来、東欧

諸国はソ連に習って、イスラエルと国交を断絶していたが、各国は次々とイスラ

エルとの国交を回復し、イスラエルの東欧における孤立は終わりを告げた。東欧

の解放での最大の敗者はPLOであった。PLOは東欧における足場を失ったのである

。

7.5.2 湾岸戦争

1990年 8月 2日、イラクはエートに侵攻、湾岸戦争を引起した。イラクは国際

社会の撤退要求に対し、これを拒否した。クエートには出稼ぎのパレスチナ人が

多かった(人口の 60%が非クエート人)。少数のクエート人が富を独占し、出稼ぎ

パレスチナ人は奴隷のような状態であった。パレスチナ人の不満は大きく、クエ

ート人はまた他のアラブ人からも嫌われていた。イラクのサダム・フセインはク

エートを自国に併合することにより対イラン戦争で受けた経済打撃を修復しよう

と考え、パレスチナ問題とリンクして国際世論と戦おうとした。アラファトがバ

グダードに飛び、フセインと抱き合うシーンがテレビ放映された。これがクエー

トの怒りを買い、報復としてクエート在住のパレスチナ人多数が解雇、追放され

、再入国が認められないようになった。アラファトとサダム・フセインが繋ろう

とした事で、出稼ぎパレスチナ人からの PLO収入は減少し、アラブ諸国からの資

金援助も停止され、PLO にとって最悪の状態となった。国際社会の大半は、「フ

セインの議論」を問題のすり替えとして受け入れず、イラクの無条件撤退を求め

続けて湾岸戦争に突入した。フセインはイスラエルを戦争に巻込むことで多国籍

軍の結束を崩そうと、39発の改良型スカッドミサイルをイスラエルに発射した。

イスラエルの死者2名、負傷230名、多数の家屋が被害を受けたが、米国ブッシュ

大統領の強い制止で、イスラエルは挑戦に乗らなかった。代わりに米軍がイラク

のミサイル発射台を攻撃した。またイラクのミサイル迎撃のため、NATO諸国は地

対空ミサイル、パトリオットをイスラエルに送込んだ。パトリオットミサイルは

たいそう高価でイスラエルの経済力では導入できていなかったのであった。湾岸

戦争が終わると、イスラエルは米国にイラクに報復しなかったことについて補償

を要求し、軍事経済援助の増額を獲得した。さらに「ソ連からの移住ユダヤ人費

用 100億ドルの債務保証を米国に要請する」話しがイスラエル内で動きはじめた

。ブッシュ政権の考えとして、もし、イスラエルの債務保証の要請に応じれば、

和平会議開催を危うくするとの判断があった。ホワイト・ハウスの対応はすばや

く毅然としていた。債務保証供与の法案の上程が米国内の親イスラエル議員の間

で準備されている段階で、大統領は問題の審議を 120日間延期するよう議会に要

請した。ブッシュは圧倒的軍事力で百万のイラク軍を一蹴した大統領、絶大な人

気を獲得しており、米国ユダヤ・ロビーと対決することも可能であった。記者会

見で、もし議会が債務保証供与を可決しても、大統領拒否権を行使してこれを阻

止する旨を声明した。そして米国議会は大統領の意向に沿う決定を下し、ユダヤ

・ロビーの負けであった。しかし、ユダヤ・ロビーの本音は「段階を追って強ま

る、イスラエルの「甘え」と「独善さ」にそろそろ付いて行けない」と感じ始め

ていた。また米国民にとってイスラエル援助は冷戦時代は価値があったが、ソ連

の脅威が存在しなくなると戦略的資産価値のバブルが弾け、援助金の負担感だけ

が重くのしかかるのであった。

7.5.3 パレスチナ和平へ

1991年4月PNC(パレスチナ国民議会)はアラファト支援に乗り出した。すべての

権限を PLOに一任することを圧倒的多数で採択した。アラファトは和平会議に向

かってフリー・ハンドを得た。また、サウジアラビア出稼ぎパレスチナ人10万人

のPLO税金の流れが再開、クエート政府は150万ドルを国連難民機関に供与するこ

とを決定した。中東和平国際会議に向けての援護射撃が行われたのであった。シ

リアも中東和平会議への参加を決めた。このように、湾岸戦争、ソ連崩壊を経て

、ようやく「パレスチナ和平」へのお膳立てが整ったのであった。

7.6 中東和平国際会議(1993年−現在)

インテイファーダ、湾岸戦争、ソ連崩壊等、の激変に遭遇して初めて、国際社

会も、アラブ社会も、PLO も、イスラエルも、当事者全般が「新しい和平」につ

いて考えるようなった。機が熟した1991年、マドリードで、米国の仲介により和

平会議が開催された。ノルエーのホルスト外相が仲介に乗り出し、1993年 9月、

「パレスチナ暫定自治協定」の合意が成立した。「オスロ合意」と云う。これは

1999年 5月までを暫定自治期間とし、イスラエルは占領地から順次撤退し、パレ

スチナ住民の自治を認めると云うものであった。「合意」の調印式は 9月13日、

アメリカ、クリントン大統領を保証人とし、ワシントンのホワイトハウス中庭で

行われた。そして、イスラエル軍はガザ地区、ヨルダン河西岸地区から次々に撤

退、その後、1996年、1月、 パレスチナ住民による選挙が行われ、国会に当たる

パレスチナ立法評議会の議員選挙、パレスチナ統冶機構議長(大統領に当たる)の

選挙が行われ、アラファトが議長に選ばれた。

これまで対イスラエルのテロ要員だった、PLO の軍事組織がパレスチナ自治区

の警察官に生まれ変わった。ところが、1995年11月イスラエル、ラビン首相がユ

ダヤ正教徒により暗殺され、和平は足踏み状態に陥った。そして、1996年、和平

に消極的なネタニヤフが首相となってからイスラエル軍撤退の動きが鈍り、和平

交渉の進展は見られなくなった。 しかし 1999年 5月の選挙で、和平派ラビン路

線継承のバラクが首相に選ばれ、バラクとアラファトは暫定自治期間を2000年 9

月まで延長し、その間に交渉をまとめることで合意した。しかし、2000年 9月に

至るも、最終合意は達成できなかった。米国、クリントン大統領の熱意ある仲介

の甲斐もなく、「暫定自治協定」は成功しなかったのである。そしてイスラエル

の首相はタカ派のシャロンに交替、今後の和平交渉が何時実現するか、目下、混

沌とした状態である「期限を決めた暫定自治」によりパレスチナ問題のもつれた

糸を解きほぐし、中東全域の包括的な和平へ第一歩を踏出すには、余りにも多く

の問題が残されたままであった。

現在、パレスチナ、イスラエル双方の主張の主要な焦点は次ぎのとおりである。

パレスチナ合意交渉の主要な焦点

|

|

|

|

|

|

第3次中東戦争で占領したガザ、ヨル

ダン河西岸をすべて返還のこと。 |

占領地から全面撤退はしない。 |

|

|

東エルサレムは将来、パレスチナ国

の首都とする。 |

イスラエルの首都とする。東部、西部に

2分割することはできない。 |

|

|

すべて撤去のこと。 |

孤立のものは撤去するが、その

他はブロックに分けイスラエルが管理

する。 |

|

|

200万人、全員帰還、または補助金 |

難民が現在居住するアラブ諸国に定住

する。 |

「暫定自治協定」は、イスラエルとパレスチナ人間の合意ではなく、正確には

イスラエル政府と PLOの一部指導部との間の合意でしかなかったのである。イス

ラエル側は和平派、タカ派と首相が交互に交替し、別に和平協定がなくとも、今

のままで充分にやって行ける(米国が経済援助を続けてくれる)。イスラエルには

、未だに「神様」が存在する派閥がある。イスラエル首相は下手をするとラビン

首相のように暗殺される恐れがある。一方、アラファトは交渉を一任されている

とは云えPLO の中央委員会の過半数は「暫定自治協定」に同意していなかった。

民族評議会の承認も実現していない。 アラファト等の「暫定自治協定」に応じ

た PLO指導部は、もはや選択肢がないほど追いつめられていたのであった。「暫

定自治協定」の内容は PLO側の一方的妥協の感がある。パレスチナ問題は占領地

問題(1967年第3次中東戦争)であるかのように短絡化され、イスラエル建国時

1948年の諸問題は「既成事実」として片付けられた。今後、イスラエルはパレス

チナ人の自治を部分的に認めても、パレスチナ国家建設を認める等考えられない

。もし PLOがこの問題に安易に妥協すると、「暫定自治協定」に反対する「原理

主義組織」ハマースとの間はそのままでは済まない。内戦が起きるかも知れない

。現況の生活苦からパレスチナ人の間に「原理主義組織」ハマースが浸透してい

る。このように、イスラエルは占領地に PLO、ハーマスの二つの抵抗組織を抱え

ている。現在、 ガザ地区の PLO 管理の下でパレスチナ暫定自治組織も機能中で

あるが、インテイファーダは今も続き、「テロ」が起き、それに対しイスラエル

軍が報復を行うと云った現象が延々と続いている状態である。

7.7 「イスラム原理主義」過激派組織(1980年以降)

かって、エジプトには、穏健で合法主義路線を採り、多数のイスラム民衆の支

持を集めた「原理主義」組織「ムスリム同胞団」があった。これは1920年末、秘

密結社として結成され、1952年のエジプト革命を行った「自由将校団」のバック

ボーンであった。ナセル、サダト等エジプト歴代大統領を輩出した。ところがナ

セルが唱えた「アラブ民族主義」にはアラブ諸国内に次々と共和革命を起こし、

最終的にアラブ民族の単一国家を構想する思想が内蔵されていた。しかし。60年

初めにエジプトとシリアの統合が失敗、1967年、第三次中東戦争でアラブ側が大

敗北し、「アラブ民族主義は決定的打撃を受けた。ムスリム民衆は深く失望し、

「アラブの大義」とは、所詮、既存のアラブ系国家を是認し、その連帯を唱える

以上のものでなく、アラブ系ムスリム民衆の希望を見い出せない。例えばクエー

トでは、人口比3%の上層階級のみが選挙権を持ち、同じアラブ・ムスリムのパレ

スチナ人を激しい経済的格差で奴隷のように働かせている。アラブ民衆の心を掴

んで行くのが「原理主義であった」既存の政治、経済の枠組みから排除されたム

スリム民衆の不満があった。そして不満の爆発がインテイファーダ、さらに「テ

ロ」へと及ぶのである。合法主義路線を採る、前述の「ムスリム同胞団」に飽き

たらぬ世代は、1970年代に各地の大学自治会を基盤に「イスリム集団」を成立さ

せた。近年観光ツアー襲撃等を繰り返し、日本人ツアーもその犠牲になった。イ

スラエルのインテイファーダーは原理主義「ハーマス」が指導している。また「

ハーマス」はレバノン各地で人間爆弾闘争を繰り広げた。その相手はイスラエル

兵に留まらず、西欧多国籍軍の兵士におよんでいる。

爆破テロと云えば、1998年8月7日、アフリカのケニア(ナイロビ)、タンザニア

(ダルエス・サラーム)で、米国大使館が同時に爆破テロを受けた。首謀者はオサ

マ・ビン・ラデインと云われ、サウジアラビアの大富豪、「原理主義組織」を援

助、国籍を剥奪されアフガニスタンのタリバーン政権に匿われている。彼はイス

ラム教徒の使命として祖国を踏みにじる異教徒米国人への怒りとジハードである

と称している。1998年 8月20日、米国は報復として、スーダンの工場 (科学兵器

製造と米国は云う) とアフガニスタンのテロリスト訓練施設を巡航ミサイルで攻

撃した。 中東では独裁政権が多い。もし、民主主義にもとずく選挙が行われる

と「原理主義者」が選ばれる。「彼等との交渉は、独裁者相手より難しい」と云

うのが欧米各国共通の考え方である。したがって彼等はイスラム世界の民主化に

冷淡である。

世界各国のイスラム原理主義組織に共通な事柄は、反政府、反米、反イスラム

、ムスリム同胞意識を根拠に国際的な活動をすることである。アフガニスタン国

土の 95%をタリバーンが掌握した。彼等には史跡、世界遺産を保護することの意

味が分からない。最近、ダーミアンの石仏破壊が報じられたところである。タリ

バーンは「神学生」の意味。パキスタンの難民キャンプの宗教学校で教育を受け

た若者を中心として結成された武装組織、アフガニスタンにイスラム原理主義政

権の樹立を目指している。現在、タリバーン政権を認めているのはパキスタン、

サウジアラビア、アラブ首長国連邦の 3国である。チェチェン紛争に歴戦ゲリラ

を送り、ロシア軍も苦戦している模様である。この上はタリバーンが「ハーマス

」と手を結ばなければよいがと思う。こう云う状態を招いたのも、19世紀の「西

欧帝国主義」と「植民地政策」の負の遺産の故であることは間違いない。

|