−高フルード数 (Fn=0.3−0.45) 船型設計コンセプト−

1 はじめに

航洋コンテナ船は巨大化し、航海フルード数は0.24まで下った。 PCCについても同様である。 造船界における造波抵抗への関心は薄れ、主力造船所、研究所、大学等の造波抵抗減少研究はCFDの研究を除いて、衰えてきたようだ。

航海フルード数が0.3を越す航洋船はもはや出現しそうもない。 それ以下の速力の船型なら、既に豊富なデータが揃っており、新たな知見は不要である。 けれども、内航の中小型フェリー、客船、それに漁船ではそうは行かない。 高速道路の拡充、世のスピードアップ志向につられて、要求される船速はフルード数の忌避領域、つまりFn=0.3−0.35に突入してしまった。

中小造船所では、これらの船を多数建造し、多くのノウハウを有していると思われるが、これらは公表されていない。 日本中型造船工業会、かつての船舶整備公団、船舶技術研究所等から公表された文献をみても、従来の最適Fn=0.28時代の船、いわゆる「やせ型高速船」のコンセプトが普遍化して残っており、新しい船を開発する資料としては物足りない。 筆者は2005年まで、フルード数が0.30以上 の船型設計に関わってきた。経験を通じて身についた思考を披露する。

航海フルード数が0.28以下の船は、類似船の横断面積曲線(以下Cp曲線と云う)に造波抵抗理論に基づく修正を加えれば、それだけで充分に性能が改善された。 けれども、航海フルード数Fnが0.30を越える船では、船体表面の正負の圧力分布変化が激しくなり、それが船体周りの流れを乱し、船体を沈下させ、肋骨線傾斜の抵抗をより増大させる。 折角のCp曲線最適化の効果が台無しにされる。 その対策のため、船体形状全般の見直しが必要になる。

Cp曲線の船首部形状だけの修正では所要馬力は数%程度しか減らない。 船体沈下を抑え、肋骨線形状による非線形造波をなくする対策を行って初めて、20%程度の馬力減少がえられる。 かなりの度数の経験を経たので、数値を交えて、設計上重要なノウハウを具体的に述べる。

有限喫水極小造波抵抗理論、最適Cp曲線(丸尾、山越。1971年)を非線形修正なしでそのまま使用する。 非線形修正をするとCp値が小さくなり総合的に不都合が生じる。(この事柄は水槽試験で確認済み。) また、他の理論設計法を使っても結果的に同じCp曲線がえられる。 従来型のデータを使う統計解析法は現状ではデータ不備のため、航海フルード数が0.3以上の船には適さないと思う。 よい結果がえられないから使用しない方がよい。

2 航海Fn=0.30-0.35の船型 (Cb=0.52、Lwl/B=5.7程度の船)

−Cp=約0.6(極小造波抵抗船型より大きめ)を推奨する−

Cp値を約0.6とし、浮心の位置を約1%LppAとする。 このように、Cp値を今までより大きくし、かなり大きく浮心の位置を前方へ移すのは、船体周り負圧抑制と前部肋骨線のU型化を行い易くするためである。 Cp値をこれより大きくすると、抵抗曲線にセカンドハンプが生じる恐れがある。 これより小さくすると、船体がやせて、負圧抑制、前部肋骨線U型化が物理的にやり難くなる。

船尾沈下抑制策 上記のCp=約0.6、浮心位置=約1%LppAを実行する他に、後部肋骨線を必ずV型とする

(船体負圧減少、大径プロペラ採用可能のため)。 さらに、船尾部水線幅を拡げて、

大きな上部船体の予備浮力で沈下を防ぐ。 浮面心は後方へ移動させる。 L/B<5.5

になると、非線形造波抵抗が急増するから、船尾端長さ(AP-AE)を長くする(4−7%Lpp

にする)。 V型後部肋骨線と云うのは、2軸船であっても1軸船のような形状、バトック

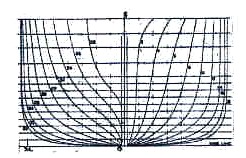

フローの主船体にスケグを組合せたような形状のことである。 Fig.6のTaylor船型の

ようなU型 は船体周り負圧を増大させるから、採用しない。

非線形造波対策 水線面積の前半部を小さくする。 大きな前部Cp(CpF)値と相俟って、前部肋骨線は

必然的にU型となる。 これによりかなりの非線形造波を防ぐことができる。

球状船首の突出値は3%Lpp。 L/B<5.5の場合は船体波紋が理論より前方へずれる

量がさらに大きくなるので、これに対応して突出値を4−6%Lppの範囲で増加させる。

3 航海Fn=0.35−0.40の船 (Cb=0.52、Lwl/B=5.7程度の船)

−船体中央船底を凹入させ、所要馬力を減らす船型−

Fig.5.1 最適船型の例1太古型 負圧が減り船側水位は水平。造波僅少な様が明瞭 Fn=0.35

Fig.5.2 最適船型の例2(研究船) 1軸船の例 船側を削るのでは船体周り負圧減少せず

航海フルード数がFn=0.35−0.40の速度領域では、Cp値を0.65-0.67とする。 勿論、 極小造波Cp曲線を採用する。 計画フルード数において、造波抵抗係数曲線にホロー(凹入)形状ができる。 よい現象である。 Cp値をこれ以上増すと抵抗が急増して良くない。

フェリーは、一般に方形係数がCb=0.52程度と小さいから、Cp値が0.67では、Cm値が0.78と過小になり、船型が成立しなくなる。 けれども、「こんなCp曲線は非現実的で使えない」と考えて計画を放棄してはならない。 「船体中央部負圧を緩和するため、中央断面を小さくする」は造波抵抗理論の示唆で、従来船のように大きな中央横断面を採用すると、船体周りの水面は、船体中央部を中心に蟻地獄のようにくぼみ、船体中央部船側水位は、大きく凹む。 これにより非線形造波が強くなる。

フェリー太古では、Fig.5.1のように、船体中央部の船底を凹ませて断面積を減らした。 船側を削り取って断面積を減らすのは効果的でなかった。 Fig5.2は、1軸船の場合の最適船型の略図である。

さて、浮心の位置は、前記より、さらに前方へ移動し、Lcb=0.5−0%LppAとする。 こうすれば、前部肋骨線は文句なくU型になる。 船首バルブの大きさは、中央横断面積の約20%(FP)がよい。 中央横断面積が小さいからそれほど違和感はない。 船首バルブ突出値、船尾端長さは、前記の場合と同様にする。 巨大バルブは船首沈下が生じる。 船首バルブの断面形状を倒立卵形にすると、船首沈下が抑えられる。 巨大バルブは、迎え波中、アンチピッチングに効果的である。

10年程前、欧州設計の高速ヨット、マリンの水槽試験テスト結果を本文の船型と比較した。 この船はCp=0.63、最適Fn=0.35の極小造波型そのものであったけれども、Lcbは3%LppAとやせ型高速船並みに後方に在り、後部肋骨線はTaylor船型(Fig.6)と同じくU型であった。 欧州では、高速船と云えば、未だTaylor船型のイメージが生きているようである。 筆者らの最適船型より10%程度、性能がよくないことが解り、「Cp曲線のみ極小造波型とし、他は従来のタイプシップに頼る設計」は好ましくないことが証明された。

Fig.6 Taylor船型 船体正面線図 後半部の肋骨線形状はU型で、高速では沈下大きく不良

次に本文で述べた最適船型の主要寸法比の数値の実例を次に示す。 Cb=0.52, Lwl/B=5.7

最適主要寸法比の例 (1) Fn=0.30−0.35 Cp=0.600 CpF=0.560 CpA=0.640

Lcb=1%LppA Cw=0.77 CwF=0.620 CwA=0.920

(2) Fn=0.35−0.40 Cp=0.670 CpF=0.640 CpA=0.700

Lcb=0.4%LppA Cw=0.77 CwF=0.62 CwA=0.92

4 航海Fn=0.40−0.45の船 (Cb=0.52、Lwl/B=5.7程度の船)

−船体中央船底で波を起こし、所要馬力を減らす船型−

航海フルード数が0.4を越すと、造波抵抗のラストハンプが始まる。 最早、どのように細工しても高馬力を避けることが出来ない。 この速度領域では、波長が船の長さを越え、船首尾波は船の後方で重畳し合って大抵抗を生じる。

小型漁船、作業船、その他の特殊船は少々主機が大馬力になっても、これを乗越えるものもあるが、Fn=0.42位が、どうやら排水量型船の速力の限界であると思う。

軽合金製の軽載荷重量船、半排水量型船等は、フルード数0.43あたりから、船底に動的浮力が作用して浮上を始め、ラストハンプを越えて、フルード数0.7付近で滑走状態になる。 丸尾先生の最小抵抗双胴船「MRTH」(塩田さんが研究中)および半没水船(実船実績あり)は、共にウィングハルのL/Bを充分に細長化して造波を減らし、また双胴間隔を拡げて胴間波干渉を少なくし、排水量型船でありながら、大幅に抵抗を減らすタイプである。

シングルハルの排水量型船に、極小造波Cp曲線を当てはめようとすると、Cp値は0.75-0.80になり、方形係数が小さい船は、今度こそ船型が成立しない。また、たとえ無理して、最適Cp曲線を得たとしても効果がない。 抵抗を減らす唯一の手段は、増大する船尾沈下を抑えることで、そのために、船体中央部の船体表面負圧分布をどのように減らすかが、計画が成功するか、壊れるかの別れ道になる。

ところで、航海フルード数が、Fn=0.4付近では、船が起こす船首尾波の波長は、船の長さにほぼ等しくなる。船体中央船底に何らかの突起を設け、波を起こすと、船首尾波に逆位相に干渉して抵抗を減らすことができる可能性がある。 以前から衆知の現象であるが、これにチャレンジして、ラストハンプ麓の抵抗を減らす新船型を開発した。 今回はこの話しである。

4.1 造波抵抗係数の内訳 (参考)

この新船型を説明する前に、船型分野以外の人達の理解を得るために、「造波抵抗係数」について説明する。 滑らかなCp曲線でも、曲線の各点から無数の微少波が発生する。 それらは、船の真後ろから真横(角度0度から90度)迄、広がって互いに重畳し合い、良く知られている後続自由波(横波とケルビン波)を船体後方に残す。

各々の方向へ放出される波を素成波と呼び、積分計算すると「波形造波抵抗係数」が求められる。 積分項内の素成波の式を振幅関数と呼ぶ。 水槽試験で後続自由波を計測し、それから各角度(真後ろ0度から真横90度まで)毎の振幅関数を計算により求めることができる。 こうして求められる後続自由波の抵抗係数のことを「波形造波抵抗係数(rWp)」と呼ぶ。

一方、水槽試験の全抵抗計測値から相当する平板摩擦抵抗係数(日本ではシェンヘルの算式を使うことが多い)を差引いて求めた抵抗係数のことを「剰余抵抗係数(rR)」と称し、また、低速域の全抵抗計測値(造波現象がない)から摩擦抵抗形状影響成分(k値)を判読し、「剰余抵抗係数(rR)」から摩擦抵抗形状影響成分を差引いて「造波抵抗係数(rW)」が求められる。

この(rW)値と(rWp)値は一致しない。 フルード数が0.35より低い低速では、(rW-rWp)値は(rW)値の20-30%だが、フルード数が0.35-0.40と高くなると、太短い船では、(rW-rWp)値は(rW)値の40%程度まで大きくなる。 (rW-rWp)値に含まれる成分は次のとおりである。すなわち、中央水面の凹入、船体の沈下影響、波崩れ、砕波、不連続流、外板反射流、衝撃波、肋骨線傾斜影響等、粘性抵抗成分も含んだ諸々の非線形現象によって生じる各抵抗値の総和である。 本文では、これを「非線形造波抵抗係数」と呼ぶことにする。(非線形造波抵抗係数について詳しい文献は見当らない。 航洋船ではこれは余り問題にならない)

「造波抵抗係数」は「波形造波抵抗係数」と「非線形造波抵抗係数」の和である。 太短い船、肥えた船で、この「非線形造波抵抗」が大きくなる。 フェリー太古型の開発は、新しいコンセプトに従って、非線形造波抵抗を減らすことが目的であったが、水槽データを調べると、「非線形造波抵抗」と同時に「波形造波抵抗」も減少していた。 真後ろおよび斜め後方向への振幅関数が減り、真横方向への振幅関数は増えていたが、総合的に「波形造波抵抗係数」は減少していた。 船底の凹みの後側の曲面に不連続が生じて波が起こり、後続自由波に干渉して抵抗が減ったのであろう。 この発見で、「船体中央部の波起こし船型」の開発へ向かって、弾みがついた。

4.2 球状船首の効用 (参考)

造波抵抗係数のことを説明したついでに、余り文献に記載されていない球状船首の効用について、次に説明する。 球状船首は、主船体の船首波を船首バルブの逆位相干渉によって減らすものと単純に考える人が多いが、それだけでなく、球状船首の効用はもっと広い。

線形造波抵抗理論では、球状船首を特異点と考え、主船体の吹き出し分布に付加するように扱うが、実際は球状船首と船首船体は一体化して、負圧と船首分岐正圧力が干渉し合って、総合的に船首部の圧力変動を和らげ、造波、非線形造波、砕波、渦、衝撃波等の発生を抑制するものである。

(1) 船体前部造波に逆位相干渉し、造波抵抗をミニマイズする。 衆知の効果である。

極小造波Cp曲線採用の船型(Fn=0.28)では、主船体自体の波が減るから、球状船首も小型になる。

薄型船首バルブと云われる。 「やせ形高速船」で使用される。

(2) 長く突出た球状船首で波を切り裂き、主船体船首砕波、首飾り渦等を減少させる。

(3) 大型球状船首の負圧で、船首分岐正圧力のピーク値を下げ、船体表面圧力分布を均一化する。

(2)(3)は、中低速、幅広肥型船、肥大船およびFn>0.35の高速船で使われる。

(4) 球状船首の船首沈下により、船尾沈下を抑制し抵抗を減少させる。 (Fn>0.35で重要)

(5) 巨大突出球状船首でアンチピッチング作用を行う。

(長く突出する傾斜船首材と相俟って波を挟み、船体を拘束する。)

Fn>0.35の中小型、高速船、フェリー、漁船、半排水量型高速船で使われる。

4.3 船体中央船底で波を起こす (Fn=0.38-0.42 所要馬力30%減少)

Fig.7 船底凸出(特異点)で波を起こす船型 (上図 2軸 準三胴船 下図 1軸船) 有効Fn=0.38-0.42

Fig.8 前図 2軸 準三胴船の船側波形 中央部水線の凹入なく船側波は僅少 Fn=0.45

話しが横道にそれたので、本筋に戻す。

Fig.7 は今回首題の船型(2軸船および1軸船)の風変わりな水槽試験模型写真である。 2軸船を準三胴船と名付けた。 水槽試験は2m回流水槽試験、5m曳航水槽試験の両方が行なわれた。 機関室配置、復原性に支障がないような、実船向きの船体線図が作られた。 2軸準三胴船の所要馬力低減率は、通常船型(Cp曲線は極小造波型)と比較して30%、太古型船底凹入型に比し17%であった。 低減内容は、「波形造波抵抗値」、「非線形造波抵抗値」が共に減少し、効果的なフルード数範囲はFn0.39-0.42であった。

Fig.8 は準三胴船模型の船側波形の写真である。中央部船側波の凹入なく、排水量型船としては超高フルード数のFn=0.45ながら、船側波もたいそう少ない。 1軸船の場合の所要馬力低減率は2軸船と同じであった。 通常船に比し、30%馬力が減少すると云うことは、Lpp=160m、4000DW,L/B=6前後のフェリー、RO/RO船が、市販の通常主機、を搭載して航海速力30ノット(Fn=0.40)で航海できることを意味している。 準三胴船の実船は未だ建造されていない。

注) 「前回の船底凹入型フェリー太古(Lwl=78m、20ノット、Fn=0.37)は、船主が予定した主機馬力10,000ps

(推定に使った従来船の性能が昔のまま)が7,000psに減少。

ほんとうに燃費が低いので、建造後13年目、一度、経年変化による性能低下を調査して欲しいと船主

から造船所に依頼あり、実航海中の速力、馬力調査が行われた。 新造時の性能そのままであった。

船主監督、建造に携わった造船所関係者一同、再び「開発の喜び」を味わったのであった。」

Fig.9 上図 横断面積曲線図の比較 下図 船体表面圧力係数分布曲線の比較

Fig.9に、通常船、船底凹入、船底凸出の各船型の横断面積曲線図(排水量の大きさを揃えるよう描いている)を比較した。 同時に、Hess &

Smith法を用いて、各船型の船体表面圧力係数(Cp)分布曲線も併記した。 船底凸出のCp曲線は親亀が子亀を背負ったような形である。この決め方は難しかった。 船体中央部に膨らみを付けるだけでは、膨らみ後方、スクエア.ステーション2−4の間の負圧が却って増大し、性能がぶち壊される。

図に斜線で示されるように、子亀の後側曲線は滑らかに船尾まで持って行かなければならない。 子亀は親亀の足のさきまで重ねないと、計画は成功しない。 また、船体中央部で波を起こすために、子亀の頭の膨らみを、どの位置にするかが難しく、最適解を得るために、模型の改造は6回程度、繰り返された。

下図の船体表面圧力係数分布曲線を見ると、通常船、船底凹入、船底凸出の順番で負圧分布面積は減り、造波抵抗の減少もそれに対応する。 L/Bが大きくなると、負圧分布は小さくなり、圧力分布曲線は均一化される。 図には圧力分布変化が激しいL/B=5.25の計算値が示されている。 船側波形が負圧影響で凹入する位置は、フルード数が高くなる程、船体後方へ移動するようである。

図の圧力分布曲線を見る度に、開発当時も、そして今も「いるか」の姿を思いだす。 「いるか」の側面は、腹は凹入し、長い口は巨大船首バルブのように、その負圧分布で、頭部の分岐正圧力を緩和する。 「いるか」の尻尾は、やせ型で負圧分布を起こさない。 魚でないから、身体が沈み過ぎないよう、また、泳ぎ易いよう。 自然の摂理は最適形状を「いるか」に与えたのではないだろうか。

くびれた腹と、その背中にある鰭は、船体中央部凸出船と同じように、もしかしたら、波を起こして造波抵抗を減らし、長距離遊泳中、体力が消耗しないようにしているのではないだろうか。 渡り鳥も腹を凹ませて飛んでいる。自然は私達の「発想の師」である。 また、最近の戦闘機も腹が凹んでいる。 主翼だけでなく、胴体にもキャンバーが付き、機体全体で揚力を得ているようだ。 船体沈下を防ぐため、船にキャンバーを付けることも、自然の理に適っていると思うのである。

4.4 船型開発プロジェクトチーム (参考)

船底凹入船および船底凸出船の開発は(株)臼杵造船所の「船型研究業務」の一環として行われた。 開発当時、シップアンドオーシャン財団から補助金を受け、西日本流体技研、旧日本造船技術センターの多くの人達の援助を戴いた。 旧関西造船協会へ2論文が提出され、1論文が関西造船協会賞を受賞した。 関西造船協会会長、くれない丸球状船首実船試験でお世話になった、元三菱重工、甲斐敬二さんからお祝の言葉を受け、川重の山野惟夫さんとの誌上討論で、設計コンセプトについて多大の評価を戴いたことを想い出す。

この船型開発(1990年−1995年)に参加したのは7名、黒沢明監督の「7人の侍」を想い出すが。 7名全員、よく気が合い、アウンの呼吸で仕事が進んだ。 自然の成行きの如く計画は進行した。 著者にとっては長年歩んできた「船型設計研究の最終段階」であった。 ほんとうに素晴らしい人達と出会ったと思っている。 この人達がチームにいなければ、新船型の誕生・建造成功はなかったと思う。

7名のメムバーを記して本項を終わる。(敬称略)

森垣 勉 川重OB、戦時中、空母建造の現場担当、株式会社 臼杵造船所社長(当時)、

船型開発者、積極的にチームに参加し激励を続ける。 1995年逝去

福嶋祥人 船型開発初期、設計部長、後、専務、副社長、現在社長。

2006年より社長 積極的に開発に参加

釘宮 了 設計部課長、次長、部長、現在、取締役(資材、設計担当)

西本 仁 西日本流体技研役員 回流水槽試験の権威 船型改良のプロ。

玉島正裕 西日本流体技研役員(当時)回流水槽試験の権威 素晴らしい技術力保有

田中 拓 元船研部長、造船技術センター常務理事(当時)

塙 友雄 臼杵造船所顧問(当時)開発の技術指導 技術面のリーダー

上記の人達が残した、忘れられない語録

森垣 「技術力の向上、画期的な成果、その貢献度、計り知れず」

福嶋 「現場に聞いてみたら、ブロックで造ったものを搭載するだけ、

船底が凹もうが膨らもうが、やる気があるから気にしない。」

釘宮 「いつもどおりの手順。しゅくしゅくとやりましょう。やる気充分」

田中 「三胴船?面白いですね。」

玉島 「西日本流体技研は新しい技術に取組まなければ駄目になる。」

西本 「船型開発は回流水槽が最適、波形を詳しく調べ、船体形状を修正する。

性能改善は容易。」

5 くれない丸球状船首実船試験 (造波抵抗研究発展の導火線)

Fig.10 くれない丸球状船首実船試験 東京大学の試験、

三菱神戸造船所、運輸省船舶局、関西汽船が協力

明石海峡岩屋沖 上がくれない丸、下がむらさき丸、 くれない丸(試験用大型船首バルブ付)

の波は むらさき丸(姉妹船、小型船首バルブ付)よりかなり少ない。

1961年3月16日、午後2時頃、川重の明石工場を離陸したヘリコプター(高幣先生)が撮影した写真である。 1962年、乾先生がアメリカ、ミシガン大学開催のSNAMEに発表、センセーションを巻き起こし、その後10年以内に全世界に球状船首が普及した。

むらさき丸との併走計画が決ったのは、試験当日のくれない丸船上、筆者はむらさき丸との無線電話連絡を担当した。 営業航海中のむらさき丸船長は併走を快諾した。 両船が岩屋沖に差し掛かった時、海峡は船舶往来が激しかった。長い距離の併走は危険だと感じる。 両船間隔は約80m、速力19ノット、むらさき丸船上では大勢の船客が手を振っている。 始めて目にする光景だ。 雲が低く垂れ込めていた。 「ヘリはどうしたのだろう...」。 くれない丸の端艇甲板上で乾先生と共にやきもきする。 一瞬、機影が視界を掠める。 両船は併走を離脱。 間髪をいれず「撮影成功」の無線電話。 貴重な瞬間であった。 すべてが成功...。 長くて短い一日であった。

既述のとおり、くれない丸球状船首実船試験の後、多くの研究者が精力的に努力し、造波抵抗理論の研究が進展した。 波形解析研究も進められた。 そして、造波抵抗理論の船型設計への応用が急速に実用化した。 乾先生の「連続吹き出し分布に特異点を付加して、造波干渉理論により波消しを行う」とのコンセプトは全世界に普及し、現在は球状船首を持たない船を探し出すのが難しい程である。

多くの大手造船所、研究所は統計解析法・波形解析法に造波抵抗理論を組合せた独自の船型設計法を開発した。 また、線形造波抵抗理論計算で最適船型を求める諸方法も進歩した。 中でも、極小造波抵抗理論は1963年、丸尾・別所両先生の無限喫水極小造波抵抗理論、1971年丸尾・山越先生の有限喫水極小造波抵抗理論が発表され、最適Cp曲線の船型設計への応用は広く普及した。

くれない丸球状船首実船試験は、これら造波抵抗研究発展の「導火線」であり、プライベートな話しだが、著者が船型設計の道を歩む「運命の扉」であった。

Fig.11 くれない丸

2999GT 1960年 三菱重工神戸造船所建造 船主、関西汽船。

瀬戸内海の女王として別府航路観光便第1船としてデビューした。

当時、優れた性能、豪華な設備をもつ画期的客船として話題をまいた。

球状船首実船試験の外に、船内非常脱出実船試験 (於、三菱重工神戸造船所、

実行:海難防止協会、協力:関西汽船、協力:神戸造船設計部家族)も行われた。

現在、ロイヤルウイングと船名を変え、横浜港レストランシップとして就航している。

くれない丸は、阪神−別府航路の航海速力を、それまでの14-15ノットの時代から一挙に18ノットの時代に引上げた船であった。 しかも、当時の別府桟橋の状況から、全長は90m以下を強いられ、航海フルード数は造波抵抗急増の忌避領域、Fn=0.32に突入し、さらに、観光船として大きな上部構造を支え、満載喫水線に近い第二甲板に600名定員の客室を設けるため、復原性確保の太い水線面形状が必要と云うハンデイが附加された。

こうした不利な条件のもとで船型設計が行われ、球状船首を採用し、悪条件をカバーすべく研究が続けられたが、当時は未だ造波抵抗理論発展の初期段階で、仕掛かりの球状船首研究のまま、建造着手の日を迎えた。 研究はくれない丸就航後も継続され、就航後1年目に、大型球状船首実船試験が行われた。 その後も造波抵抗理論の研究は留まるところを知らず、研究成果は、卒先して実船の船型開発に応用された。 殆どの船の抵抗性能が革新された。

6 船底凹入”太古”と従来船の波形比較 (Fn=038でも波静か)

Fig.12 従来船 あいぼり丸 3165 GT 1967年建造 Fn=0.36 20.5ノット

Fig.13 太古1250 GT 1992年建造 船側水位凹入なし、波形小さい Fn=0.38 20.5 ノット

従来船、あいぼり丸は、くれない丸の5年後(1967年)に建造された、関西汽船の船。 くれない丸同様、著者の担当船であった。 無限喫水極小造波抵抗理論Cp曲線が採用され、また、小型球状船首付きであるが、線形理論非線形修正に気を使って船体が痩せ、船尾沈下が大きい等、今からみれば万全の抵抗性能ではなかったが、くれない丸よりは、かなり改善されていた。

前回の文章で「太古の所要馬力は従来船の84%である」と記述したが、その従来船がこのあいぼり丸である。(もし、くれない丸と比較すれば太古の所要馬力は従来船の70%である)。 上掲、太古の写真の波形は船体中央部水線の凹入もなく、船首波全体が小さいことが明瞭である。 上の写真の航走速力、太古はFn=0.38、あいぼり丸はFn=0.36、共に20.5ノットである。 純客船あいぼり丸が営業をリタイアした時に、太古が就航した。 著者にとっては因縁的であった。

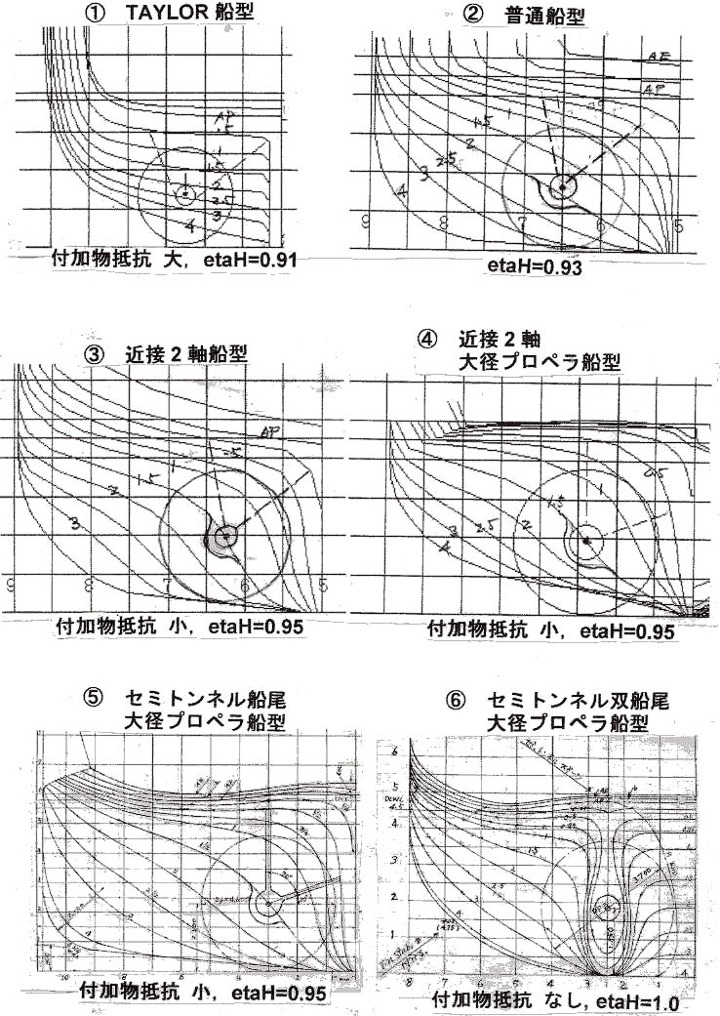

7 2軸船の船尾形状各種 (次の各図をFig.14とする)(参考)

今後も2軸船建造は続くだろう。抵抗推進性能を左右するので、参考のために図示する。

|

|